Центр книжного культурного наследия в рамках выставочного проекта «Книга числа» представляет книгу:

Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне. - [Б. м. : б. и., 1822]. – 32 л. : ил. ; 21 см. (инв. номер Р 270.994).

Совпадение цифр внутри ее инвентарного номера 270994 привели нас к дате 27 сентября (27.09).

![Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне. - [Б. м. : б. и., 1822]. – 32 л. : ил. ; 21 см. (инв. номер Р 270.994).](https://cdn-ru.bitrix24.ru/b25904062/landing/515/515ad4ba709ed65804e9df5b51adbeb4/2_1x.jpg)

![Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне. - [Б. м. : б. и., 1822]. – 32 л. : ил. ; 21 см. (инв. номер Р 270.994).](https://cdn-ru.bitrix24.ru/b25904062/landing/8b0/8b0ec32c51e937962a2aa1a0cffd2923/3_1x.jpg)

![Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне. - [Б. м. : б. и., 1822]. – 32 л. : ил. ; 21 см. (инв. номер Р 270.994).](https://cdn-ru.bitrix24.ru/b25904062/landing/caf/caf0e18d4e69e0c3b7360e65916fb1bd/perepl_1x.jpg)

Перед нами цельногравированное издание, лубочная книга.

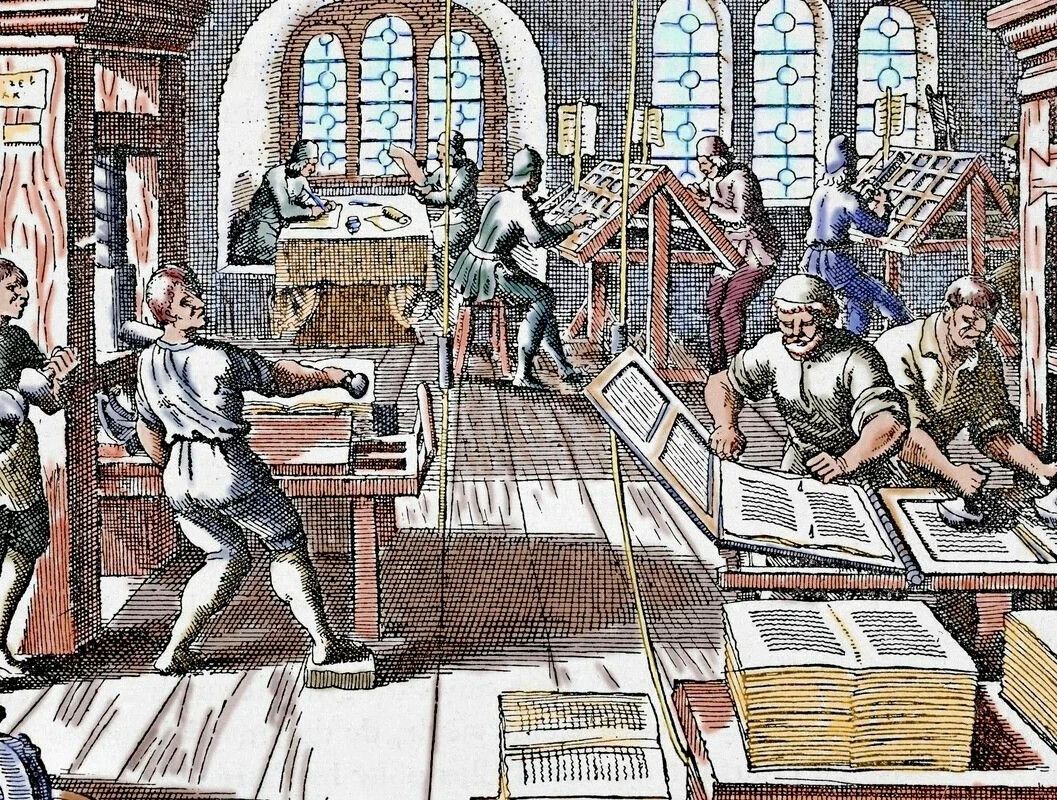

❖ Формально цельногравированная (гравированная) книга отличается от рукописной или печатной (типографской) техникой изготовления. Цельногравированная книга создается в технике гравирования. В ней текст и иллюстрация гравируются на одной металлической или деревянной пластине (доске) и затем отпечатываются на бумаге в специальных печатных станах (отсюда название целиком гравированная). Цельногравированная книга тесно связана с гравюрой (является одним из видов гравюры и книги одновременно), ее издательская история рассматривается в соответствии с методами гравюроведения. Как правило, цельногравированные книги печатались на одной стороне листа, в западноевропейских изданиях использовалась также двусторонняя печать. В России двусторонняя печать применялась крайне редко, известно лишь несколько таких изданий конца XVIII века. В русских изданиях листы чаще складывались при фальцовке награвированными изображениями так, что в книге чистые страницы сменялись разворотами с картинками.

Появление цельногравированных книг в Европе относится к XV веку. Это были книги, отпечатанные с гравированных на дереве досок (форм), так называемые блокбухи (blockbuch). Среди них – «Библия бедных», «Искусство умирать», «Донаты» и пр.

В России цельногравированные книги появляются во второй половине XVII века. Первыми среди них можно назвать «Синодик» Леонтия Бунина, «Страсти Христовы», «Букварь» Кариона Истомина. В XVIII – ХІХ веках цельногравированная книга в России выполняется преимущественно в технике гравюры на металле.

В истории книги цельногравированная книга рассматривается как особый исторический тип, занимающий определенный период. Ее появление обусловлено тем, что техника гравюры позволяла тиражировать в форме цельногравированных (гравированных) книг то, что невозможно было осуществить традиционными способами типографской печати, а рукописный способ не давал необходимых тиражей.

В России с XVII до начала XIX века цельногравированная книга использовалась в тех же целях, что и во всем мире. В этой технике создавались красивые официальные издания, научные книги и учебники, атласы, прописи, календари и т. п. Мнение, что цельногравированная книга в России представляла собой исключительно лубочную литературу, ошибочно. Действительно, значительное число книжек – это народная литература, но распространенная в широких социальных слоях общества и отнюдь не относившаяся исключительно к «простонародной» лубочной литературе.

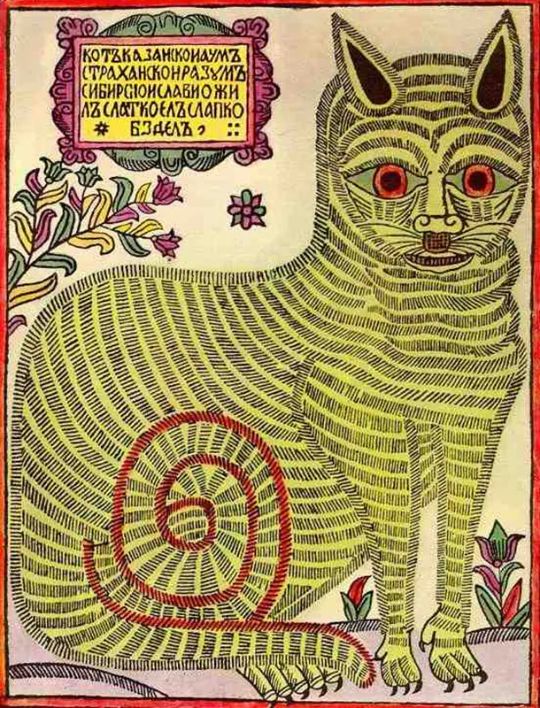

❖ Со второй половины XVIII века вслед за лубочными картинками в России получили распространение дешевые народные издания – лубочная литература. Это были переделки сказок, былин, рыцарских романов, исторических сказаний, литературных произведений ХІХ – ХХ веков, сборники анекдотов, песенники и др.

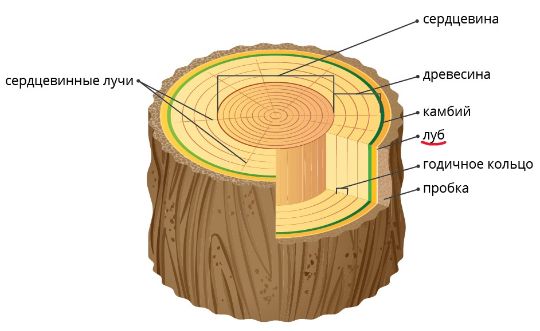

Название лубочная литература получила от луба (верхней твердой древесины липы), которая использовалась в XVII веке в качестве гравировальной основы досок при печати таких картинок. В XVIII веке луб заменили медные доски, а в XIX веке эти картинки производились уже типографским способом, однако их название «лубочные» было за ними сохранено.

Автор неизвестен. Кот Казанской, ум Астраханской, разум Сибирской. Лубок XVIII века. Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля.

Возникновение лубка исторически закономерно. Он появился почти одновременно с печатной литературной традицией и существовал параллельно с ней. Авторами и издателями лубка первое время были люди из народа или близко стоящие к нему. Они знали вкусы своей среды и творили для нее. Так продолжалось до 1839 года, когда была введена цензура на лубок и его производство стало коммерческим предприятием, контролируемым правительством. Показательно, что именно после 1839 года появляются авторские обработки лубочных повестей, порывающие с традицией.

Близость лубочных обработок к фольклору, отсутствие авторского начала, народный характер производства лубков все это дает право утверждать, что в массе своей бесцензурный русский лубок XVIII – начала ХІХ веков был народной книгой, создаваемой самим народом, он был в то время своеобразным шагом вперед по сравнению с рукописью. Удовлетворяя эстетические требования народа, лубок развивал любовь к чтению, знакомил читателей с иным литературным миром. Такая литература приобщала к чтению беднейшие и малообразованные слои населения.

Повесть о Еруслане Лазаревиче, называемая в рукописях по-разному («Сказание о некоем славном богатыре Уруслане Залазоревиче», «Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне», «История о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче» и др.), представляет собой произведение, близкое в ранних редакциях к народной сказке, а к концу XVII и в XVIII веке приобретшее черты так называемого рыцарского романа. Ученые считают, что сюжет ее пришел на Русь с Востока, и находят близость ее эпизодов с персидской поэмой Шах-Наме (X век).

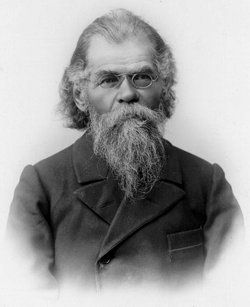

Имена персонажей повести о Еруслане Лазаревиче восходят к персидскому источнику – Урус-лан – Рустам или Арслан, Залазоревич – сын Заль-Зара, волшебный конь Араш у персов звался Рахш. Возможно, что путь перехода персидской сказки в русскую литературу не был прямым. Русский исследователь, занимавшийся комплексными исследованиями Северной и Центральной Азии, Григорий Николаевич Потанин (1835 – 1920) считал, что она была известна в монгольском фольклоре, отразилась в сказках о Чингисхане. Советский и российский историк, автор многочисленных учебников, специалист по социально-политической истории России XVIII века и истории науки и образования в этот период Александр Сергеевич Орлов (1938 – 2024) предполагал, что русская версия сложилась на Дону в XVI веке в казацкой среде, явившейся передаточным звеном от восточной литературы к русской.

Григорий Николаевич Потанин (1835 – 1920)

Александр Сергеевич Орлов (1938 – 2024)

Истоки сказки лежат в прасказании о герое-змееборце, сражающемся со своим неузнанным сыном. В XVII веке русские книжники записали это сказание и внесли его в рукописные сборники.

В XVII – XVIII веках повесть многократно переписывалась, переделывалась, изменялась под пером русских грамотеев и превратилась в конце концов в волшебно-рыцарский роман. В ХVІІІ веке сказка о Еруслане перешла в лубок, а из него в печатные сказочные сборники XVIII века. Этой сказкой заинтересовался молодой Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) и использовал ее в поэме «Руслан и Людмила». Лубочные издатели распространили эту сказку по Руси в сотнях тысяч экземпляров: редко какое литературное произведение может похвастаться такими тиражами в то время! Для многих неграмотных людей сказка о Еруслане Лазаревиче стала первой книжкой, приохотившей их к чтению, к книге, к новой для них культуре.

Наряду с широкой популярностью в лубочной традиции сказка о Еруслане продолжала жить в устном народном творчестве и в XX веке была записана от многих сказителей былин и сказочников и как сказка, и как былина. Более трех веков бытует этот сюжет в русском народном творчестве.

Свыше двух десятков рукописных списков XVII – начала ХІХ веков, более 200 лубочных изданий, около полутора десятков фольклорных записей сказок и былин – мало какой из сказочных сюжетов был так широко распространен в России! Наиболее ранние списки «Повести о Еруслане Лазаревиче» датируются 1640-ми годами. Сказка перешагнула границы нашей Родины и даже издавалась за рубежом.

Как цельногравированная книга «Сказка о славном витязе Еруслане Лазаревиче» впервые вышла в свет в конце XVIII века. Она была отпечатана с 8 досок и имела 32 страницы с картинками и текстом.

Экземпляр сказки Донской публичной библиотеки предположительно был напечатан в 1822 году (на л. 32 в конце текста за линейной рамкой стоит дата 1822 год) и представляет собой книгу в немой обложке без титульного листа. Книга включает 32 листа с гравироваными картинками и текстом в линейной рамке, расположенным на одной стороне листа. Шрифт – кириллический.

По каталогу Д. А. Ровинского вариант сказки – второй. Последняя строчка первой страницы заканчивается словами: «от еруслана».

Библиотечный экземпляр сказки зарегистрирован в Реестре книжных памятников РФ (№ 25620).

С цифровой копией издания «Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче …» ([Б. м. : б. и., 1822]) можно познакомиться на сайте Донской электронной библиотеки.

Ознакомление с печатной версией сказки для научных и учебных исследований в пределах читального зала центра книжного культурного наследия Донской публичной библиотеки (2-й этаж) возможно согласно правилам пользования библиотекой при предъявлении читательского билета и ходатайства с места работы /учебы (см. Приложение № 3 к Правилам).

О других книгах небольшой, но очень интересной коллекции цельновированных изданий фонда Донской публичной библиотеки рассказывает виртуальная экспозиция «Цельногравированные издания в фонде Донской государственной публичной библиотеки».

Список использованной литературы:

• Хромов О. Р., Цельногравированная книга и гравюра в русских рукописях XVI-XIX веков : каталог коллекции Отдела письменных источников Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника / О. Р. Хромов. - Москва : Арт-Родник, 2013. - 438, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. (инв. номер Р 3.224.610).

• Пушкарев Л. Н., Сказка о Еруслане Лазаревиче / Л. Н. Пушкарев. - Москва : Наука, 1980. – 183 с. : 4 л. ил. ; 20 см. (инв. номера ОФ 2.445.771; ОФ 2.450.122).

![Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне. - [Б. м. : б. и., 1822]. – 32 л. : ил. ; 21 см. (инв. номер Р 270.994).](https://cdn-ru.bitrix24.ru/b25904062/landing/c21/c211a0b4e5320654b17a37fbc92866bb/1_1x.jpg)

![Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне. - [Б. м. : б. и., 1822]. – 32 л. : ил. ; 21 см. (инв. номер Р 270.994).](https://cdn-ru.bitrix24.ru/b25904062/landing/508/5089097de7a5b139d3a4f73268dd8e46/2_1x.jpg)

![Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне. - [Б. м. : б. и., 1822]. – 32 л. : ил. ; 21 см. (инв. номер Р 270.994).](https://cdn-ru.bitrix24.ru/b25904062/landing/c27/c27e934d2160ae7701d58d854f91a567/3_1x.jpg)

![Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевне. - [Б. м. : б. и., 1822]. – 32 л. : ил. ; 21 см. (инв. номер Р 270.994).](https://cdn-ru.bitrix24.ru/b25904062/landing/c85/c857615a3e02268dc35e7962264d57ec/4_1x.jpg)

— Бесплатные Сайты и CRM.

— Бесплатные Сайты и CRM.